Quand Superman perd son âme

Avant de vous parler du film que beaucoup attendaient, il est selon moi important de revenir sur l’œuvre dans sa globalité, comics mais aussi cinématographique. Mon objectif dans cette critique est de vous permettre d’avoir une pleine vision de toutes les œuvres.

Retour sur les comics :

Superman a été créé en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster dans le tout premier numéro d’Action Comics, marquant la naissance du super-héros tel qu’on le connaît aujourd’hui. Depuis sa création, sa carrière éditoriale n’a jamais été interrompue, faisant de lui l’une des figures les plus emblématiques de la culture populaire mondiale. Originaire de la planète Krypton, il naît sous le nom de Kal-El. Encore bébé, il est enveloppé dans une cape et placé dans un vaisseau par ses parents, Jor-El et Lara, alors que Krypton est condamnée à la destruction. Ce geste de sacrifice parental marque le début d’un mythe universel : celui de l’enfant envoyé à travers les étoiles pour survivre et renaître ailleurs.

Arrivé sur Terre, élevé dans le Kansas par Jonathan et Martha Kent, Kal-El devient Clark Kent, avant d’embrasser sa destinée en tant que Superman. Ce personnage a traversé les décennies et les époques, évoluant au rythme des courants sociaux, politiques et artistiques. D’abord vu comme un symbole christique — l’envoyé des cieux venu sauver l’humanité — Superman a longtemps été qualifié de « boy-scout », à l’image de figures comme Captain America. Ces archétypes bienveillants incarnaient des valeurs de paix, de justice et d’optimisme, des repères moraux constants dans un monde en mutation.

Mais Superman est bien plus qu’un simple héros lumineux : à chaque époque, il a été le reflet des tensions de son temps. Son message peut être messianique, humaniste, antimilitariste ou même politique, selon les contextes. Dans les années 1940-50, appelées l’Âge d’or, ses aventures étaient colorées, naïves et pleines d’espoir. Dans l’Âge d’argent (1956-1970), les histoires deviennent plus farfelues, axées sur la science-fiction, les mondes parallèles et des concepts exagérés. L’Âge de bronze (1970-1985) marque un tournant plus sérieux : les comics commencent à aborder des sujets lourds comme la drogue, la mort, le racisme ou la perte — comme le prouve la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man ou les dilemmes moraux de Green Lantern.

Enfin, dans les années 1980, l’industrie entre dans ce que l’on appelle le Dark Age, une période où les récits deviennent plus sombres, introspectifs et souvent cyniques. Superman n’échappe pas à cette évolution. Des œuvres majeures comme The Dark Knight Returns de Frank Miller, Watchmen d’Alan Moore, Daredevil: Born Again ou encore The Man of Steel(par John Byrne, pas Snyder) redéfinissent les super-héros dans des contextes plus adultes, marqués par la violence, le doute, la chute des idoles et la perte de repères. Superman y est repensé, humanisé, parfois même fragilisé, mais il conserve une fonction essentielle : être un repère moral dans un monde en crise.

Ainsi, de Krypton à Metropolis, du boy-scout des années 40 à l’icône mythologique d’aujourd’hui, Superman est un personnage en constante réinvention, miroir des valeurs, des peurs et des espoirs de chaque génération.

Richard donner et Superman au cinéma :

Superman (1978, Richard Donner)

La première adaptation de Superman à l’écran remonte à 1948 sous la forme d’un serial en 15 chapitres, totalisant 244 minutes. Mais c’est véritablement en 1978 que le personnage connaît son premier grand succès critique et public, avec le film Superman réalisé par Richard Donner. Repéré grâce au succès de La Malédiction (The Omen), Donner est alors un jeune réalisateur ambitieux, décidé à traiter Superman avec sérieux et respect. Il entreprend de poser les bases d’un univers cinématographique complet et fidèle à la mythologie du personnage. Le film introduit tous les éléments iconiques de Superman : la planète Krypton, la Kryptonite, Lex Luthor, la Forteresse de Solitude, et bien sûr le Daily Planet. Les deux premiers volets ont été tournés simultanément, mais pour des raisons artistiques et contractuelles, Superman II a été en grande partie retourné par Richard Lester. Cette version, bien moins convaincante que celle initialement pensée par Donner, a longtemps été la seule disponible jusqu’à la sortie en 2006 de la Richard Donner Cut en DVD, une version restaurée plus cohérente, fidèle et émotionnellement forte. Au cœur de cette saga, Christopher Reeve s’impose comme l’incarnation définitive du héros : il parvient à jouer avec brio la dualité entre le Clark Kent maladroit, candide et gauche, et le Superman charismatique, presque christique. Il offre deux performances distinctes mais complémentaires, rendant crédible cette figure surhumaine dissimulée derrière un masque d’humanité naïve. Hélas, le succès des deux premiers films ne se prolonge pas : Superman III et IV ne sont que des produits commerciaux sans âme, vidés de toute ambition artistique, et largement considérés comme insipides. En 2006, Bryan Singer tente de renouer avec l’héritage des premiers films avec Superman Returns, conçu comme une suite spirituelle directe à Superman II. Si le film se veut respectueux et émouvant, il ne rencontre ni le succès escompté, ni l’adhésion du grand public, malgré sa volonté sincère de rendre hommage à l’héritage de Reeve

Superman (1978) de Richard Donner a été une véritable révolution cinématographique, car il a transformé un genre jusque-là considéré comme mineur en une épopée hollywoodienne sérieuse et ambitieuse. Pour la première fois, un film de super-héros était traité avec gravité, émotion et respect du mythe, porté par une structure narrative solide et une réalisation digne des grands drames classiques. Le slogan “You’ll believe a man can fly” annonçait la prouesse technique du film : grâce à des effets spéciaux révolutionnaires pour l’époque, Superman volait à l’écran de manière crédible, une première dans l’histoire du cinéma. Richard Donner adopte une construction en trois actes qui élève le récit au rang de mythe moderne : la genèse sur Krypton, l’enfance à Smallville, puis la révélation du héros à Metropolis. À cela s’ajoute la musique légendaire de John Williams, dont le thème principal a immédiatement inscrit Superman dans l’imaginaire collectif comme une figure héroïque et sacrée. Le casting de prestige, incluant Marlon Brando et Gene Hackman, a donné au projet une légitimité rare pour un film de ce genre, autrefois réservé aux enfants ou à la télévision. Enfin, Superman a posé les bases du cinéma de super-héros moderne : origin story, dualité identitaire, grand spectacle mêlé à des enjeux humains. Il est le modèle fondateur sur lequel reposent encore aujourd’hui le MCU, le DCEU et toute la mythologie super-héroïque au cinéma. À sa sortie, ce n’était pas seulement un film de Superman, c’était une déclaration : les super-héros pouvaient être du grand cinéma.

Zack, David et Man of Steel (2013) :

David S. Goyer est un scénariste et réalisateur américain reconnu pour son travail sur des films de super-héros comme la trilogie The Dark Knight. Il a coécrit Man of Steel (2013) avec Christopher Nolan, apportant une approche plus sombre et réaliste à l’origine de Superman.

Zack Snyder aborde Man of Steel non comme un simple film de super-héros, mais comme une odyssée mythologique moderne. Il réinvente Superman en l’ancrant dans une réalité contemporaine, pleine de doutes, de peurs et de contradictions. Pour lui, Superman n’est pas un boy-scout invincible : c’est un étranger, un exilé, un sauveur malgré lui, dont l’humanité ne sait pas encore si elle doit l’aimer ou le craindre. Le film explore des thèmes profonds comme l’identité et l’acceptation de soi, à travers le parcours intérieur de Clark Kent, tiraillé entre deux mondes.

Il ne devient pas Superman par devoir, mais par conviction, en choisissant de protéger une planète qui n’est pas la sienne. Le combat contre Zod incarne un choc de civilisations : d’un côté la logique de survie absolue de Krypton, de l’autre l’espoir d’un avenir nouveau sur Terre. Snyder introduit aussi le thème du sacrifice : devenir un héros, c’est accepter la douleur, la perte, le rejet.

La mise en scène du film est à la fois viscérale et épique. Caméra à l’épaule, lumière naturelle, puis soudain, explosion visuelle : des combats titanesques, des villes réduites en cendres, des envolées super-héroïques filmées comme des cataclysmes divins. Chaque coup porté entre Superman et les Kryptoniens est une onde de choc, chaque scène est traversée de symboles forts – Superman suspendu dans l’espace comme un Christ, la vision infernale de Zod, les ruines de Metropolis.

Le tout est porté par la musique organique et puissante de Hans Zimmer, dont le thème principal incarne l’élévation du personnage. Man of Steel est un film de rupture : il brise les codes du genre pour livrer une vision sérieuse, tragique et profondément humaine de Superman. Snyder n’essaie pas de rendre le personnage cool ou drôle, il cherche à le rendre crédible, mythologique, presque religieux. C’est ce qui fait la puissance unique du film : ce n’est pas un divertissement léger, c’est un poème visuel sur le poids d’être un dieu parmi les hommes.

Dans Man of Steel, Zack Snyder utilise un ratio d’image de 2.35:1, aussi appelé CinemaScope, un format large qui joue un rôle essentiel dans la mise en scène et le ressenti du film. Ce choix permet d’amplifier la dimension mythologique du récit en offrant des cadres vastes, presque écrasants, qui soulignent l’isolement et la grandeur de Superman.

Le ratio accentue l’immensité des paysages, des cieux et des environnements kryptoniens, donnant au film une échelle épique digne d’une fresque biblique ou d’une légende antique. Dans les scènes d’action, ce format permet une meilleure lisibilité des mouvements rapides et des destructions massives : la caméra peut suivre plusieurs éléments à la fois, renforçant l’intensité des combats et leur impact visuel.

Sur le plan esthétique, le 2.35:1 permet à Snyder de composer des images picturales, presque religieuses, où Superman apparaît souvent minuscule dans l’espace ou centré dans un cadre symétrique, symbolisant sa solitude ou sa centralité dans l’ordre du monde. Le ratio sert donc autant la narration que le spectacle, en sublimant le personnage et en créant un sentiment de grandeur permanente. Chez Zack Snyder, la forme n’est jamais gratuite : elle exprime toujours le fond. Ce format large mythifie Superman tout en rendant son monde plus vaste, plus beau, mais aussi plus menaçant et écrasant.

James Gunn vole avec Superman :

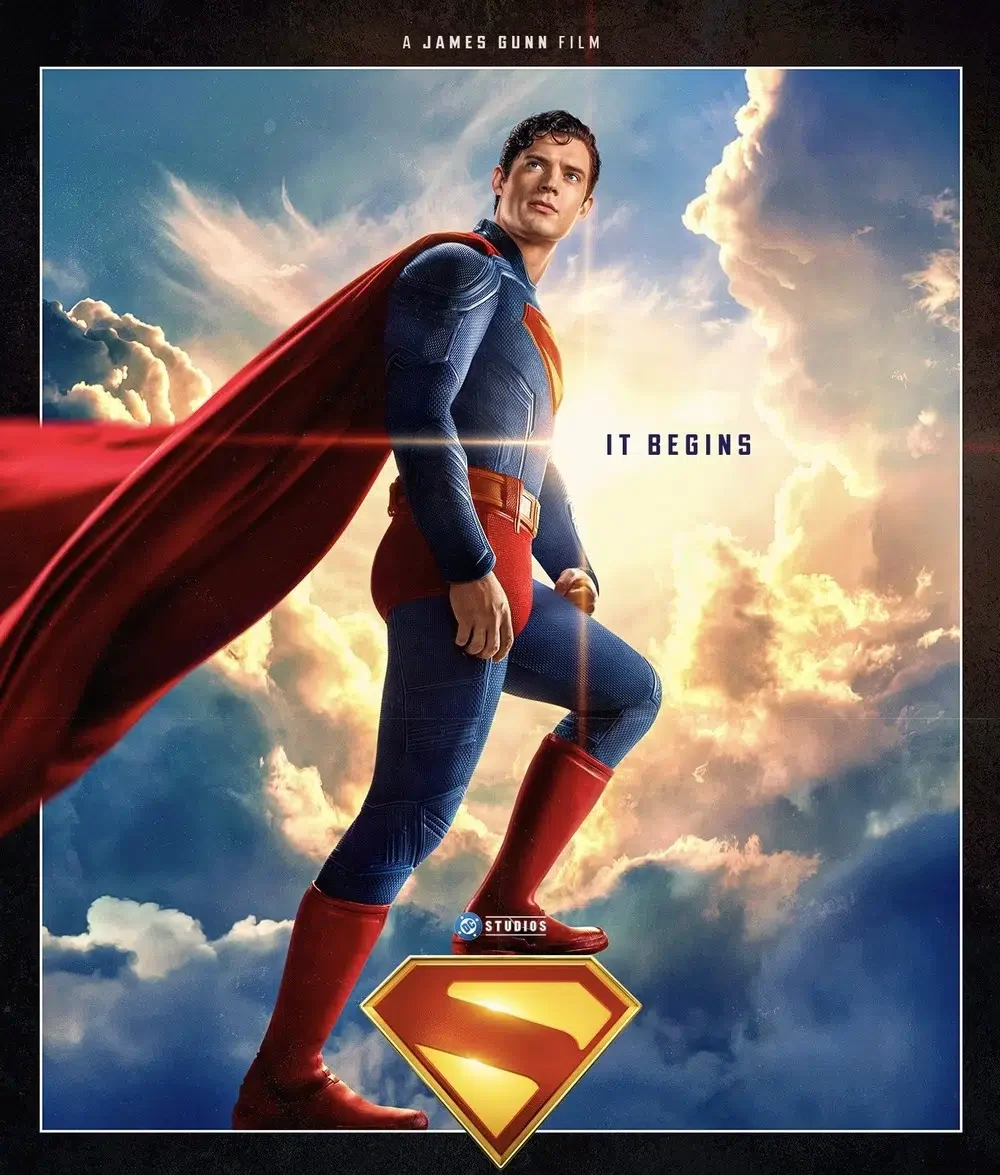

En ce mois de juillet 2025, sort un film très attendu par tous les fans de comics, mais aussi par une large communauté de cinéphiles. Et pour cause : son réalisateur n’est autre que James Gunn. Issu du cinéma indépendant, il débute derrière la caméra avec Super (2010), un film sombre et grinçant sur un faux super-héros. Mais c’est en 2014 qu’il explose au grand public avec Les Gardiens de la Galaxie, une œuvre à la fois spectaculaire, drôle et profondément humaine.

James Gunn s’est forgé une identité unique dans le cinéma de super-héros en mettant en avant des "losers magnifiques" : des marginaux, brisés ou grotesques, qui finissent malgré tout par devenir des héros. Que ce soit dans Les Gardiens ou The Suicide Squad, il rassemble des personnages dysfonctionnels, loin des archétypes classiques du héros noble et infaillible. Gunn ne cherche pas la perfection : il sublime l’imperfection, explore les fêlures, et trouve l’héroïsme là où on ne l’attend pas. L’humour, la douleur, la rédemption et les liens humains profonds sont au cœur de ses récits. Il transforme les anti-héros en figures tragiques et attachantes, redéfinissant avec sincérité ce que signifie être un héros aujourd’hui.

Cependant la question à ce poser c’est est que ce style fonctionne pour l’homme d’acier ?

Je n’ai pas aimé Superman (2025), et cela pour plusieurs raisons. Vous l’aurez compris, j’aime profondément ce personnage, et chaque adaptation, même imparfaite, m’intéresse. Mais la véritable force de Superman, c’est d’être à la fois un homme élevé par des parents aimants, et une entité quasi divine, dépositaire d’un espoir presque mythologique.

Le film de James Gunn prend cette dualité... et l’écrase.

Synopsis : Superman entreprend un voyage pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine, tandis que Lex Luthor profite de l’instabilité mondiale pour tenter de l’éliminer une bonne fois pour toutes. Krypto, son chien, et Lois Lane tenteront de l’aider... s’ils le peuvent.

Dès l’ouverture, le ton est donné : Superman est battu, humilié, jeté au sol par un adversaire mineur (Boravie). Et ce ne sera que le début. Le film enchaîne les scènes où l’homme d’acier échoue, chute, rampe, souffre, souvent de façon grotesque. James Gunn applique son gimmick des "losers magnifiques", déjà présent dans Les Gardiens de la Galaxieou The Suicide Squad. Mais cela ne fonctionne pas avec Superman. Ce héros n’est pas censé être un clown tragique. Il incarne l’élévation, la force morale et la résilience, pas l'humiliation répétée.

Deux scènes symbolisent ce malaise : dans l’une, il s’écrase dans un cratère ; dans l’autre, il se fait littéralement écraser et serpente dans la terre comme un pantin sans dignité. Ce traitement visuel, censé le rendre "humain", le dépouille de toute grandeur.

La présence du Justice Gang (Hawkgirl, Mister Terrific, Green Lantern) ne fait qu’accentuer le problème. Non seulement ces personnages brillent plus que lui en combat, mais ils le ridiculisent directement. Une scène montre Superman relégué au sauvetage d’écureuils pendant que les autres éliminent la menace. Le film aurait pu les montrer en train d’écouter Superman et d’agir ensemble. Au lieu de ça, ils réduisent son aura, sa présence, et sa légitimité narrative.

À vouloir trop en faire, le film s’éparpille : trop de personnages, pas assez d’espace pour les développer, une écriture charcutée où aucun lien ne prend le temps d’exister.

L’humour désamorce constamment le drame, notamment à travers Krypto, utilisé à outrance. La relation avec Lois Lane est traitée de manière ridicule : elle le quitte pour revenir vers lui à la fin, comme si cela n’avait aucune conséquence émotionnelle.

Clark est également tourné en dérision dans son quotidien au Daily Planet, où Lois Lane n’hésite pas à lui faire remarquer que ses articles sont mal écrits, remettant en cause son sérieux journalistique. Ce détail, qui aurait pu servir à développer une dynamique intéressante, ne fait ici que renforcer l’image d’un Superman maladroit et dévalorisé. Pour ajouter à cela, James Gunn choisit de lui faire affronter un double de lui-même, plus fort, plus brutal — une idée déjà vue et surtout paresseuse — rendant inévitable la difficulté de Superman à le vaincre. Encore une fois, le film ne cherche pas à exalter la grandeur du héros, mais à souligner sans cesse ses failles, souvent au détriment de sa dignité.

Mais le pire reste sans doute la révélation selon laquelle Superman serait perçu comme un conquérant venu féconder des femmes, d’après un message laissé par ses propres parents. Une idée vulgaire, gratuite et en totale contradiction avec l’esprit du personnage. Ce choix ne choque pas par audace, mais par mauvais goût, vidant Superman de sa noblesse pour le transformer en caricature grotesque.

Ce terme – vulgaire – décrit d’ailleurs bien l’ensemble du film. Les personnages féminins sont hyper sexualisés, réduits à des stéréotypes (Eve est une blonde idiote, la collègue du Daily Planet n’existe qu’à travers des plans sur sa poitrine). L’esthétique visuelle est laide, les effets spéciaux manquent de finesse, et la mise en scène écrase plus qu’elle n’élève.

Le film dépeint un Superman incapable de se maîtriser émotionnellement, ce qui va à l’encontre de tout ce qu’il incarne traditionnellement. Superman n’est pas seulement une figure de puissance, c’est avant tout un modèle de vertu, de retenue et de lucidité morale, un symbole d’équilibre entre force et sagesse.

Pourtant, dès les premières confrontations, il perd son sang-froid. Lors d’un débat idéologique avec Lois Lane au sujet d’une intervention dans un pays en guerre, Clark, au lieu de dialoguer avec maturité, s’agace rapidement, incapable de prendre du recul. Là où Superman devrait inspirer par la parole, il cède à l’impulsivité.

Le problème se répète face à Lex Luthor, lorsque Krypto est capturé. Clark débarque dans son bureau, submergé par la colère, et projette violemment le mobilier contre les murs. Ce qui pourrait être un moment de tension dramatique devient ridicule quand Eve filme toute la scène avec son téléphone, exposant Superman comme un homme instable, incontrôlable et dangereux — exactement l’image que Lex voulait fabriquer.

Ce type de mise en scène décrédibilise totalement le personnage : au lieu d’un héros guidé par la maîtrise et la morale, on a un homme impulsif, facilement manipulable, qui trahit l’idéal même de Superman. Gunn transforme un symbole d’espoir en figure instable, et ce choix narratif affaiblit profondément l’impact du film.

Sans trop entrer dans les détails du récit, il est important de souligner que les autres membres du Justice Gang frôlent souvent le ridicule. Le Green Lantern du film, loin de la noblesse habituellement associée au Corps, est dépeint comme un personnage arrogant et puéril, allant jusqu’à utiliser son anneau pour former des doigts d'honneur en plein combat, ou soulever des tanks dans une surenchère grotesque. Hawkgirl, quant à elle, est réduite à un cri strident et irritant qui la décrédibilise plus qu’il ne la valorise. Dans ce chaos, le seul personnage réellement intéressant et nuancé reste Mister Terrific, incarné avec une certaine subtilité, qui apporte un minimum de sérieux et de cohérence à l’équipe.

L’un des véritables problèmes du film réside dans son humour, lourd et systématique, qui manque cruellement de pertinence. Les blagues s’enchaînent sans jamais servir le propos ni enrichir les personnages. Au lieu d’alléger la tension ou d’ajouter de la nuance, cet humour désamorce constamment l’émotion et finit par nuire à l’atmosphère générale. Ce qui devrait être drôle tombe à plat, et ce qui devrait être sérieux est tourné en dérision. C’est bien plus souvent un naufrage qu’un moment qui fait mouche.

Conclusion

Pour conclure, malgré toutes ses faiblesses artistiques et narratives, le film aborde des thématiques importantes. Oser évoquer les massacres dans la bande de Gaza, même à travers une métaphore maladroite ou une mise en scène discutable, reste un acte rare dans une superproduction. Même si le traitement peut sembler caricatural ou mal intégré, donner une voix aux opprimés et dénoncer l'injustice est essentiel. Il est nécessaire que le cinéma populaire continue à soulever ces sujets, car ce sont précisément ces œuvres grand public qui ont la portée nécessaire pour éveiller les consciences et rappeler que l’héroïsme ne consiste pas uniquement à sauver des villes, mais aussi à défendre ceux que l’on refuse souvent d’entendre.

Le film n’est tout simplement pas bon. Il tente désespérément de trouver un équilibre entre le fond et la forme, entre émotion et spectacle, mais échoue sur presque tous les plans. Plutôt que d’être divertissant, il devient rapidement épuisant, enchaînant maladresses narratives, humour forcé et scènes creuses. Il essaie, mais ne réussit jamais vraiment

Conseille lecture et cinéma

Voici quelques œuvres que je vous conseille

Comics superman a lire : Superman Red son , All Star Superman, INJUSTICE, Man of Steel, The Death of Superman, Superman Kingdom come , Superman/Doomsday

Film et série : Superman, Superman: The Animated Series, Justice league (dessin annimé), Man of Steel, BatmanVSuperman en version longue

JURASIC WORLD REBIRTH

PETIT RETOUR SUR LA SAGA

Je suis un grand fan de la saga du Jurrasic j'attendais forcement avec impatience le nouvelle opus.

Petit rappel sur ce qu'est la saga du Jurassic.

La saga commence avec le chef-d'œuvre "JURASSIC PARK" de 1993, suivi du Monde perdu réalisé par Steven Spielberg.

Le troisième lui est sorti en 2001 et est réalisé par le grand Joe Johnston.

Après des années de calme, la saga est revenue sous une nouvelle façade avec les Jurassic World.

Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette trilogie WORLD ?

Globalement ce sont des produits opportunistes qui ne capitalisent que sur la nostalgie et qui n'apportent rien.

Le premier est un remake nostalgique du film de 93. En effet, nous y retrouvons tout ce qui va faire que la saga va perdre en saveur.

Des personnages stupides, une écriture aux fraises, des dinos pas impressionnants et un fan service à la limite du supportable (musique, T-REX, banderole, voiture, etc.).

Petit avis rapide sur chaque film :

- – Jurassic World (2015) : mauvais, long et chiant.

- – Jurassic World Fallen Kingdom (2018) : une histoire mauvaise mais compensée par une mise en scène qui vaut le coup d'être vue.

- – Jurassic World Dominion (2022) : Y a rien à sauver, c'est pas un film mais un produit commercial.

Qui est Garreh Edwards :

Après trois gros échecs, les studios Universal décident de sortir un film filmer, monter et diffuser en une année.

À sa tête un réalisateur que j'aime beaucoup, qui aime travailler le gigantisme. Gareth Edwards. En effet ayant travaillé dans le monde des VFX, il va réaliser son premier long métrage (Monster) avec des moyens très réduits. Il se fera ensuite remarquer pour deux films, le premier Godzilla de 2014 et le second Rogue One qui le révèlera réellement au grand public.

Il écrira et réalisera The Creator (2023) qui ne laissera pas un grand souvenir.

Synopsis :

Zora Bennett dirige une équipe d'agents dans l'endroit le plus dangereux de la planète : une île abritant le centre de recherche du Jurassic Park original. Leur mission est d'obtenir du matériel génétique de dinosaures dont l'ADN peut sauver des vies humaines. Alors que l'expédition top secrète devient de plus en plus risquée, ils font bientôt une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde entier pendant des décennies.

Une renaissance :

Comment faire après un échec tel que Dominion ? Pour moi il n'y avait qu'une seule chose à faire : faire table rase du passé et repartir sur des bases simples et solides. La question, c'est comment faire car les bases ne doivent pas être chancelantes ?

Deux mots a cette question :

Le premier, c'est spectacle, en effet, plus que de repartir dans une redite et la dérive du passé, il faut revenir à la magie du tout premier de 1993 et permettre aux spectateurs de sémerveiller devant les bêtes. Le second est sans doute le plus controversé, mais ce que je trouve essentiel, c'est de repartir sur quelque chose de simple, voir simpliste, afin que le public puisse en prendre plein les yeux et encore une fois se laisser émerveiller par les dinos.

Mon avis :

Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce 4ᵉ Jurassic World ? Alors déjà je tiens à dire que c'est un excellent blockbuster qui ne cherche pas à aller plus loin et qui dans l'ensemble fait les choses très bien.

Le scénario est fonction et même s'il est sur des rails, il ne faut pas oublier le fait que cela fonctionne malgré deux-trois moments qui sont relativement mal écrits (je repense à la scène d'exposition sur le bateau ou à la toute fin).

Le film certes ne brille pas pour son scénario et ce n'est pas l'objectif. En effet le but est de revenir à la beauté et au danger que représentent les animaux.

On reste sur notre faim côté scénario, mais l’univers visuel justifie à lui seul le visionnage. Presque une semaine après mon visionnage, je repense encore aux séquences du T-REX et MOSASAURUS qui m'ont littéralement fasciné et où j'ai fusionné avec le fauteuil.

Le film est volontairement simpliste d'un point de vue scénaristique, il nous présente une histoire simple à suivre avec des personnages qui sont de réels archétypes (la militaire qui souhaite changer de vie, le commercial qui ne pense qu'au profit, le scientifique qui n'est jamais sorti de son musée, etc.).

Mais est-ce un défaut ? Personnellement je ne pense pas au contraire, le fait d'avoir des archétypes et une chasse aux MacGuffin permettent de nous concentrer sur le spectacle qui nous est montré.

Le début du film va faire débat car beaucoup se plaindront qu'un papier de Snickers a détruit un labo, mais personnellement je le prends comme un coup du sort. À force de se prendre pour Dieu, l'homme se fait punir par sa propre bêtise car en effet manger dans un labo ultra-sécurisé n'est pas la meilleure des idées.

Dans Jurassic World Rebirth, tout tourne autour des MacGuffin : L'ADN des dinos , capable de révolutionner la médecine. Mais derrière cette quête génétique, deux visions s’opposent : le profit pharmaceutique, ou le partage open source des découvertes. Ce débat devient le cœur idéologique du film, simpliste mais efficace.

Par erreur, une famille ordinaire — un père, ses deux filles, et le petit copain de l’aînée — est embarquée dans l’expédition. Ils n’ont rien à voir avec la mission, et c’est justement ce qui les rends essentiels : ils représentent l’humain lambda, pris au piège d’un conflit qui le dépasse.

Ce contraste explose dans une scène de poursuite magistrale avec le T-Rex, où Gareth Edwards déploie son art du gigantisme. Comme dans Godzilla, la caméra reste à hauteur d’homme, rendant le dinosaure immense, presque divin. Chaque pas devient un séisme. Chaque rugissement, un rappel brutal : l’homme ne contrôle rien.

Jurassic World Rebirth ne réinvente rien mais nous poses les question suivante: jusqu’où l’homme ira-t-il pour créer la vie ? Et à quel moment doit-il accepter qu’il n’est pas Dieu ?

CONCLUSION :

Pour finir, Jurassic World Rebirth est un excellent divertissement et sûrement le meilleur depuis 1993, et je le pense sincèrement. Gareth Edwards livre un film vraiment honnête, fait dans la douleur car en une année mais terriblement efficace avec certes de vrais défauts comme une écriture faible mais efficace dans ce qu'il souhaite nous raconter.

Le film est pas parfait mais sûrement un des meilleurs divertissements de cet été, donc oui je maintiens que c'est un excellent BLOCKBUSTER, voir le meilleur depuis Thunderbolts. Il reste maintenant à voir pour Superman et les 4 Fantastiques.